Die Geschäftsmodelle der Kreativszene

Prekär? – oder flexibel, zukunftsfähig und förderungswürdig?

Positionierung der Kreativszene

Innerhalb und ausserhalb des kulturellen Sektors arbeiten Künstler/ Kreativakteure als Selbstständige und Angestellte Vollzeit oder Teilzeit in den unterschiedlichsten Konstellationen. Sie sind temporär beschäftigt oder unbefristet angestellt, lokal oder international vernetzt, ihre Tätigkeit basiert auf bestehenden Strukturen oder verzichtet bewusst auf solche. Entlang von Produktionsmechanismen können schematisch drei Unternehmenstypen unterschieden werden:

Kreativszene – ein positiv konnotierter Begriff – wird jener Teil der Kreativwirtschaft genannt, der durch Mikrounternehmen gekennzeichnet ist und von Akteuren bestimmt wird, die mehrspurig arbeiten, sachmotiviert sind und keine Trennung zwischen Privatem und Beruflichem suchen – und meist wenig verdienen. Etablierte Unternehmen in der Kreativwirtschaft sind durch von aussen erkennbare betriebliche Strukturen gekennzeichnet. Entsprechend laufen Produktions- und Kommunikationsprozesse weitestgehend in normierten Strukturen ab. In Abgrenzung zur Kreativszene gewinnen Geschäftsprinzipien wie Stabilität und Langfristigkeit an Gewicht. Kreativakteure ausserhalb der Kreativwirtschaft sind als Glieder in der Wertschöpfungskette von Unternehmen ausserhalb der Kreativwirtschaft zu erkennen. Ihre Handlungs- und Denkweise weist ihnen die Rolle von innovativen Problemlösern bzw. Problemfindern zu (oft in Nähe zu einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung).

Für die hier gestellte Frage nach der Zukunft von flexiblen Arbeitsformen ist die Kreativszene von besonderem Interesse.

Merkmale der Kreativszene

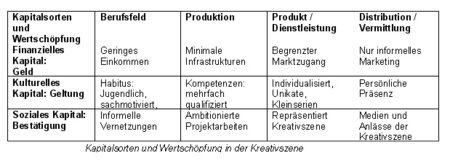

Das Besondere der Kreativszene lässt sich durch einen Kapitalbegriff klären, der verschiedene Kapitalsorten unterscheidet: das finanzielle und das aus sozialem und kulturellem Kapital zusammengesetzte symbolische Kapital.

Die Kreativszene bestimmt das Verhältnis der Kapitalsorten zueinander so, dass sie das symbolische Kapital gegen den Mangel an finanziellem Kapital verrechnet; sie zeichnet sich durch die Dominanz des symbolischen Kapital aus. Entsprechend tendiert ihre Wertschöpfung auf immaterielle Produkte (Ideen, Konzepte), auf symbolisch hoch bewertete Produkte (einzigartig, qualitativ ambitioniert) und innovative Produkte (ungesicherte Bezugnahmen auf aktuelle Entwicklungen). In der Vernetzung der Mikrounternehmen werden Projektideen generiert, die aktuelle Entwicklungen aufnehmen, befördern und innovativ umsetzen.

Die folgende Tabelle verknüpft die Kapitalsorten mit Stationen der Wertschöpfung. Sie gibt damit einen ersten Überblick über die kennzeichnenden Merkmale der Kreativszene:

Die Logik der Kreativszene

Mit der Einführung der Kapitalsorten und der Kennzeichnung des Berufsfeldes und einfacher Stationen des Wertschöpfungsprozesses sind die Dimensionen bestimmt, in denen die Kreativszene von etablierten Unternehmen unterschieden werden kann. Die Motive und Optionen der Akteure der Kreativszene im Berufsfeld, in der Produktion, beim Produkt und in der Vermittlung zeigen auf, warum Arbeit und Leben in der Kreativszene eine eigene Qualität hat – trotz der finanziell prekären Verhältnisse. Die Kreativszene profiliert zukunftsfähige Kompetenzen auf eine Weise, die jenseits von ihr unwahrscheinlich ist:

Offenheit und Anregung: Die Kreativszene erprobt neue Lebens- und Arbeitsformen, die spezifische Bedingungen bereitstellen: Mehrspurigkeit, Hybridisierung, anstelle von klaren Berufsfeldern eher Handlungsfelder, die Nähe von Arbeit und Privatsphäre. Ihre Arbeiten zeichnen sich entsprechend durch Entgrenzungen aus, durch eine grössere Offenheit der Aufgabenentwicklung und Problemstellungen und ein weiteres soziales und kulturelles Feld, das Anregungen bereitstellt.

Entwurfspraxis und Wertorientierung: Die Kreativszene nutzt Produktionsprozesse, die langsamer und wenig aufwendig, improvisatorisch und konzeptionell, in Simulationen und kommunikativ komplexer vernetzt ablaufen; daraus entstehen die Chancen einer vertieften Gründlichkeit und Nachhaltigkeit, einer anderen Entwurfspraxis und einer komplexen sozialen und kulturellen Wertorientierung.

Prototypen und Impulse: Die Kreativszene entwickelt Produktkategorien, die als Varianten von bekannten Kategorien oder auch als neue Kategorien erscheinen – als Ausdruck einer Haltung, die auf Spiel, Neugierde, ästhetische und andere Experimente setzt; sie kann den etablierten Produkten neue Impulse und Prototypen für Anschlüsse und Verwertungen im etablierten Feld schaffen.

Standortattraktivität und Nischenmarkt: Die Kreativszene nutzt Vermittlungs- und Distributionsformen, die aus den Paradigmen von Überschaubarkeit, direkter Verantwortung und überprüfbaren Kompetenzen besondere Qualitäten schafft; sie produziert und bildet Nischenmärkte, Kleinstserien und Einzelanfertigungen, und ihre lokale Verwurzelung macht einen Standort attraktiv.

Experiment und Innovation: In ihren flexiblen Projektkontexten und ihren bewusst gesetzten «unternehmerischen » Freiheiten entstehen Haltungen, Verfahren und Produkte, welche in verschiedener Hinsicht positiv auf die etablierten Unternehmen zurückwirken. Kreativität und Innovation liegen hier nahe beieinander, Arbeitsmethoden orientieren sich an den Prinzipien der experimentellen Forschung oder definieren diese gar neu.

Ausblick: Fördermassnahmen

Es zeigt sich also, dass die Optionen innerhalb der Kreativszene durchaus attraktiv sein können, Arbeit und Leben zukunftsweisende Modelle umsetzen und die Herausforderungen und Anerkennungen für die Akteure sich in einer guten Balance befinden – mit der einen bekannten Einschränkung: Die Akteure der Kreativszene leben und arbeiten unter finanziell prekären Bedingungen. Die entscheidende Frage heisst darum, ob diese empirische Tatsache sich der Logik der Kreativszene verdankt – oder ob sie, unter veränderten Vorzeichen, überwunden werden kann, ohne die Logik und damit die spezifischen Qualitäten der Kreativszene aufzugeben.

Gesucht ist ein Fördermodell der Kreativszene, welches die sie kennzeichnenden komplexen Arbeitsabläufe und Vernetzungen nicht grundsätzlich verändern sondern lediglich optimieren muss. Dazu muss sie die Kompetenzen über Transferprozesse, transdisziplinäre Arbeitsformen, innovative Verfahren und spezifische Vermittlungs- und Distributionsformen bewusst – und damit verhandelbar – machen.