Ode an das Missverständnis

Einen Text über Missverständnisse zu schreiben, ist ein gefährliches Unterfangen, selbst wenn es sich dabei um einen Bericht handelt, der aufgrund seiner vermeintlichen Objektivität noch die geringste Missverständnisquote aufweist. Doch diesen Bericht einer Beobachterin wurde ein subjektiver Bericht gewünscht, Missverständnisse und Missverstehen dürften vorprogrammiert sein, außer natürlich, mir gelänge es, uneingeschränkte Eindeutigkeit in der Sprache zu erreichen - etwas, was laut spätem Wittgenstein Sprache gar nicht bieten kann. Ich versuche es dennoch und stelle drei Thesen auf:

1. These: Kunst erschreckt Realität.

Missverständnisse, sagte Sharon Fernandez in der Plenarssitzung im Kaufleuten Klubsaal, der als samtig-rote Räumlichkeit mit plüschigen Barockmöbeln die missverständliche Botschaft aussandte, auf dem Programm stünde eine Varietéshow – (Gehirne werden nur auf harten, hölzernen Stühlen zerbrochen) –, Missverständnisse also seien eine Erweiterung der Realität, eine Definition, die nur ein einhalb Stunden später durch Yvette Sánchez während der Podiumsdiskussion „Missverständnis als künstlerische Strategie“ ergänzt wurde: Das Missverständnis (oder der Fehler) sei nicht länger ein Zeichen des Scheiterns, sondern ein kreatives Prinzip. „Vielmehr wirkt der Fehler als Katalysator“, schreiben Sánchez und Ingold in Fehler im System: Irrtum, Defizit und Katastrophe als Faktoren kultureller Produktivität (1), da der Fehler eines Korrektureingriffs bedürfe, somit das Experimentieren fördere: „Als Antidot gegen normierte Systeme erfüllen Fehler eine produktive Störfunktion.“ (2)

Missverständnisse nun sind ganz spezielle Fehler, im Alltag werden sie oft nicht als Fehler wahrgenommen, sondern als entschuldbare Ausrutscher, fehlgeleitete Verbindungen, die aufgrund einer Hudelei, Schlamperei zustande kamen – oder weil man den gleichen Begriffen nicht dieselben Bedeutungen zuschrieb? Was für die meisten Menschen kein Fehler ist, sondern ein (selbstverständlicher) lässlicher kleiner Irrtum. Ist somit das Konzept „Missverständnis“ mit dem Missverständnis behaftet, als Kein-Fehler durchzugehen, wenn es eigentlich ein solcher ist?

Natürlich könnte man auch sagen, dass es sich bei Missverständnissen tatsächlich nicht um Fehlleistungen handelt, sondern um ein unvermeidbares Kommunikationsproblem, das seinen Ausgangspunkt in der Verschiedenheit der Gehirne, Denkweisen der einzelnen Menschen hat. We make the rules we can, sagte Yvette Sánchez und implizierte damit, so interpretierte es zumindest mein Kopf, dass wir dem Phänomen Missverständnis so lange ausgeliefert sein werden, solange wir nicht die Gedanken der anderen lesen können, vereinfacht gesagt. Das mag einerseits deprimieren angesichts der Tatsache, dass all die Bemühungen, sich verständlich zu machen, nie gelingen können, da wir nicht die selben Köpfe besitzen, andererseits können Missverständnisse zum Fortschreiten beitragen: zum Fortschreiten der Kommunikation (Nachfragen), zur Weiterentwicklung einer Sache, eines Projekts, eines Inhalts.

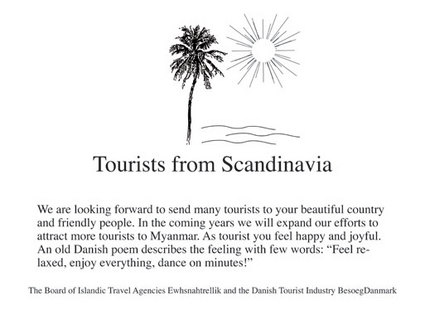

Das könnte auch das Ziel der Künstlergruppe Surrend sein: die Welt – für eine bestimmte Zeit – in den Fugen zu lassen, um sie im nächsten Moment durch gezielte Provokation auf den Kopf zu stellen und so weiterzubringen. Ein Beispiel: In der burmesischen Wochenzeitung „Myanmar Times“ schaltete Surrend ein Inserat, das wie eine Werbung aussah, aber zum Inhalt die Ankündigung hatte, in Zukunft noch mehr skandinavische Touristen nach Myanmar schicken zu wollen, damit sie es dort gut gehen lassen. Das Inserat hatte es jedoch in sich, eine versteckte Botschaft an die burmesische Junta: Die jeweils ersten Buchstaben im abschliessenden Satz würden das Wort „Freiheit“ ergeben, und der Name der Isländischen Tourismuszentrale „Ewhsnahtrellik“ bedeute ‚Killer Than ShweÂ’ rückwärts gelesen, erklärte Pia Bertelsen während ihrer Präsentation und fügte hinzu, ihre Gruppe würde Missverstehen gezielt als Strategie einsetzen.

Quelle: www.surrend.org

Die Möglichkeit misszuverstehen schaffe Freiheit, in diesem Fall Meinungsfreiheit. Damit diese Strategie jedoch funktioniert, muss zunächst eine Angleichung der Köpfe geschehen, möchte ich hinzufügen, also ein Angleichen der Gedanken unter einer Tarnung. Wären die Wörter keine Wölfe im Schafspelz, würden sie sofort als Wölfe auffliegen, und nichts wäre mit der Freiheit. Missverständnisse, lernen wir aus diesem Beispiel, können gezielt stattfinden, wenn wir in die Köpfe anderer schlüpfen und uns deren Denkweisen zulegen. Zugleich ist dies eine Möglichkeit, genau diese Denkweisen zu hinterfragen und aufs Glatteis zu führen. Zuvor hatte Yvette Sánchez noch bemerkt, Fehler seien nicht nur Unruhestifter, sondern auch Korrektive –

Eine Vermischung von Kunst und Realität betreibt auch die Gruppe etoy.CORPORATION SA mit dem Projekt Mission Eternity. A Digital Cult of the Dead, das Agent etoy.ZAI vorstellte. Das Ziel des Projekts könnte virtuelle Unsterblichkeit sein (hier kann ich nur Vermutungen anstellen, da ich mich auf die Worte des Vortragenden verlassen muss, und um Missverständnissen vorzubeugen, bewege ich mich also auf Zehenspitzen durch eine/meine Projektbeschreibung, die keine ist, sondern ein vom Projekt-Hören-Sagen), es könnte aber auch wissenschaftliche Neugier hinter der Digitalisierung und Unsterblichmachung von Erinnerungen (ergo des Menschen?) stecken: Zu sehen, ob sich die Seele - und hier gilt es die Prämisse einzuschieben, dass es eine menschliche Seele gibt und diese wirklich unsterblich ist - in die digitalisierte Erinnerung einschreibt, somit endlich (!) eine Form erhält und für uns sichtbar, spürbar wird, gerade nach dem Tod.

Tod, wollten wir die hundertmillionste Ranking-Liste anfertigen, gehört zu den Top Ten der am willigsten missverstandenen und missverständlichen Themen, da der Tod weder ein Thema noch ein Problem ist, sondern etwas, für das es noch kein Verstehen gibt. Im Namen der Kunst zu versuchen, das Wesen eines Menschen oder (nur) seine Erinnerung in digitaler Weise für die Nachwelt festzuhalten, ist eine Herausforderung, nicht nur für die Künstler, sondern auch für die Angehörigen, die mit dem Verlust umzugehen lernen müssen. Ist demnach eine solche Erinnerungskapsel, das digitale Vermächtnis eines Verstorbenen, wie etoy sie plant, ein Crash-Kurs in Sachen Verlust-Bewältigung? Und werde ich mich als Hinterbliebene, genau an diese digitalisierten Dinge erinnern wollen? Die Informationen, mit denen ich meine Familie und Freunde füttere, machen mich schließlich nicht aus, ich bin mehr als meine Lebensgeschichte, mehr als meine Anekdoten, meine äußere Erscheinung und der Klang meiner Stimme –

Ich bin skeptisch. Jede Einflussnahme und Beeinflussung der Erinnerung löst in mir Unbehagen aus. Somit stellt sich die für mich wichtige Frage: Habe ich Kunst missverstanden, wenn ich ihre Grenzen, ihre Beschränkungen respektiert sehen will? Das Verändern des menschlichen Gedenkens wirft bei mir ethische Fragen auf.

2. These: Kunst informiert Kommunikation.

Natürlich sollte man nicht vergessen, dass Kunst (meistens) mehr zu bieten hat als Verschönerung – Verschönerung des Alltags und Verschönerung der Wände. Die Verschränkung von Kunst und Realität, Fiktion und Realität, ist daher unvermeidbar. Sie findet schon in dem Moment statt, in dem ich das Kunstwerk sehe und darüber nachzudenken beginne, es sich in meinem Kopf bequem macht und anfängt, Fragen zu stellen, die sich nicht aus- und wegweisen lassen. Genau das ist es, was Kunst unbequem macht und Missverständnisse herausfordert. Das Missverständnis in diesem Fall hat aber nicht nur die Funktion eines Stolpersteins, sondern auch die des Informanten. Doch eignet sich Kunst – ein fiktives Schockgespenst – überhaupt als Informationsträger? Ist die Information, die sie übermittelt, nicht schon an sich verzerrt? Die Diskussion, die an diesem Tag aus Zeitgründen nicht stattfand (und hier gestatte ich mir den Einschub, dass die Erfindung der Zeit eines der größten Missverständnisse war), hätte in etwa so aussehen können: Ja, sagt Tim Krohn, der Schweizer Schriftsteller und Dramatiker, Kunst trägt dazu bei, dass die Menschen die Welt besser verstehen können. Dem schließt sich Régine Debatty, die den Blog We make money not art betreibt, etwas eingeschränkt an: Kunst, sagt sie, bedürfe der Vermittlung, da sie nicht immer verständlich sei, was die bildende Künstlerin Annaïk Lou Pitteloud, deren Fotomontagen sich einen dokumentarischen Anstrich geben und so das Reale hinterfragen, zum Widerspruch reizt, die Vermittlung sei kontraproduktiv, denn sie bevormunde das Publikum, das ebenfalls ein am Kunstschaffen Beteiligter sei. Aber, antwortet Debatty, viele Kunstwerke verschließen sich dem Verständnis und lassen das Publikum ratlos zurück, das kann doch nicht im Sinne des Künstlers sein, die Kommunikation zu beenden? Sicher nicht, meint Krohn, Kunst ist ein Mittel zur Kommunikation, als solches sollte es auch einsetzbar sein, die Frage ist: Ist nicht das Aussetzen von Kommunikation schon Kommunikation? Schweigen als eine Form des Sprechens. Ein Nicken von Pitteloud, ich würde gerne glauben, sagt sie, dass Kunst die Welt verständlicher macht, weil sie das Verborgene, das Versteckte erklären kannÂ…

Dies hat, wie gesagt, so nicht stattgefunden, ich habe das Gespräch erfunden, künstlerische Freiheit. Es scheint nur zu passend, dass die Freiheit der Kunst einen eigenen Namen hat, künstlerische Freiheit, denn sie ist anders als die übliche, normale Freiheit. Das, was sie von ihrer „Schwester“ unterscheidet, ist, dass sie stets begrenzt ist: Künstlerische Freiheit ist eingeschränkt durch Zeit, Geld und den Wunsch der Kunstschaffenden, eine Reaktion innerhalb der Öffentlichkeit, im Publikum auszulösen, sei es in Form von Verständnis, Missverständnis oder Ablehnung. Künstlerische Freiheit ist so gesehen eine verkrüppelte Form von Freiheit, die einzig dann von echter Freiheit (so es diese gibt) gestreift wird, wenn sie verschiedene Meinungen, Gedanken in verschiedenen Köpfen provoziert. Das Miss/Verständnis scheint mit dem künstlerischen Schaffen in einer Art Symbiose zu existieren.

Am Samstag ging es daher auch nicht um das Beseitigen von Missverständnissen, sondern um das Ausfindigmachen der Wurzeln dieses Missverstehens. Eine Wurzel ist auf jeden Fall das Publikum, in ihm findet ein Großteil des Missverstehens statt, es wurde also Zeit den Fokus auf die Empfänger zu lenken: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilten sich auf Einladung des Moderators Rob van Kranenburg in vier Gruppen und diskutierten im Schneidersitz über das professionelle Publikum (die KollegInnen, die MitbewerberInnen, die JurorInnen), über das Akquirieren von Publikum in der Nachbarschaft, über das Publikum in uns sowie über junges Publikum und wie man es dazu ermutigen kann gerne Publikum sein zu wollen. In den folgenden, lebhaften Diskussionen – es war, als hätte eine Diskussionsepidemie um sich gegriffen und die Stille endgültig lahm gelegt – kam man selten auf einen grünen Zweig (es wurde erklärt, verworfen und wieder erklärt), dafür wurde meine dritte These bestätigt:

Missverstehen ist Kunst.