Europäische Identität missverstehen. Künstler, Botschafter ihrer selbst

Früher waren Künstler als Botschafter ihres Landes unterwegs. Die vom Staat subventionierte Kultur bestand aus einer kanonisierten Auswahl von Werken, die als beste Verkörperungen der herrschenden Werte galten. Als Pro Helvetia, die Schweizer Kulturstiftung, 1949 in Deutschland ihre erste Ausstellung Schweizer Malerei organisierte, war keiner der zwölf eingeladenen Künstler jünger als sechzig. In autoritären Staaten funktioniert dies noch immer so.

Ferdinand Hodler, der Holzfäller, 1853; die ideale Verkörperung einer konservativen Haltung.

Paul Klee Vernissage, Barcelona 1951; politische Veranstaltung oder Kunst? Im dunklen Mantel: der Schweizer Generalkonsul in Barcelona, zu seiner Linken der Stadtpräsident von Barcelona.

Mittlerweile haben die Künstler und der Kunstbetrieb die staatliche Umklammerung abgestreift. Es ist eine der grössten Errungenschaften der 80er und 90er, dass das Konzept einer klar definierten Nationalkultur mindestens in demokratischen Staaten hinfällig geworden ist. Wir nennen das die Kunstfreiheit.

Im Verlauf der letzten zwanzig Jahre (seit dem Ende des Kalten Krieges) haben wir das zweihundertjährige Projekt „Nationalstaat“ beendet. Der Staat ist nicht mehr nur ein Volk, eine Grenze, eine Sprache und eine gemeinsame Kultur. Wir haben das Grundprinzip der Moderne aufgegeben: Eine Nation ist nicht mehr nur durch eine Reihe von festgelegten (offiziellen) Werten definiert, die durch die Kunst sichtbar werden. Wir bezahlten damals einen Preis für die Modernität. Es bedeutete das Aussterben von hunderten von geografischen und soziologischen Mikrokulturen. Die Künstler wären immer noch die Schosshunde lokaler Hoheiten, hätten wir diese Wende nicht geschafft. Heute haben wir eine freie Kunst und einen öffentlich geführten Kunstdiskurs.

Die Dekonstruktion der Nation als einheitstiftende Identität kann zum einen als ein Resultat der Migration, des weltweiten Handels und der beschleunigten Kommunikation, kurz der Globalisierung, angesehen werden. Auf der anderen Seite ist sie das Resultat einer neuen Positionierung der intellektuellen Freiheit, die die Kunst als Gegenspielerin zu den offiziellen Mächten sieht, sozusagen als fünfte Macht im Staat neben Parlament, Regierung, den Gerichten und den Medien.

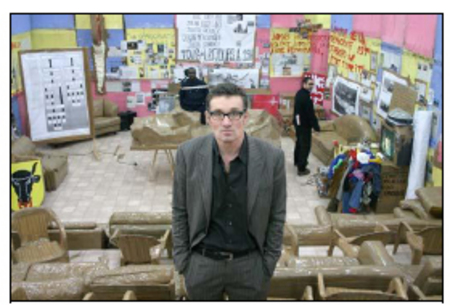

Thomas Hirschhorn, Swiss-Swiss Democracy, Paris 2004; Pro Helvetia wurde für die Einladung von Hirschhorn heftig kritisiert, er sei kein geeigneter Botschafter der Schweiz, oder noch schlimmer, mit seiner Kritik am Mythos Demokratie beflecke er das Image der Schweiz. Das Schweizer Parlament strafte die Stiftung Pro Helvetia ab, indem es ihr eine Million Schweizer Franken für das nächste Jahresbudget strich.

Nationen sind bunt und multikulturell geworden. Während der letzten zwei Jahrzehnte des zwanzigsten Jahrhunderts hat das grosse Durch- und Miteinander von Völkern und Kulturen einer neuen Art von Vielfalt Auftrieb gegeben. Und es hat das hergebrachte Bewertungsmuster von künstlerischem Ausdruck bis in die Grundfesten erschüttert. Die Unterscheidung zwischen hoher Kunst und Volkskunst, zwischen traditioneller und experimenteller Kunst ist hinfällig geworden.

Ivana Falconi, Sieben Gottheiten, 2005, Aichi, World Exposition; eine Schweizer Künstlerin repräsentiert die Schweiz an der Weltausstellung in Japan. Vergnügen ist das Motto (obwohl in dieser Arbeit durchaus Ironie mitschwingt).

Der Vorgang ist nicht rückgängig zu machen, zum Glück.

Für die öffentliche Hand stellt dis alles aber eine grosse Herausforderung dar – denn sie funktioniert im Innersten noch nach dem altem Muster Grenze=Staat=Kultur. Sie muss sich nun von den beliebten Kanons, von Traditionen, von der Avant-Garde und allen unseren Günstlingen verabschieden. Die Politiker und Diplomaten müssen den Kontrollverlust über den künstlerischen Auftritt ihres Landes erdulden. Und doch ist es ganz normal.

Wenn wir heute einen Auftritt eines Künstlers oder einer Künstlerin im Ausland unterstützen, betrachten wir seine oder ihre Arbeit als einen interessanten und fruchtbaren Beitrag zu einem allgemeinen Konzept menschlicher Werte sowie intellektueller oder emotionaler Freiheit. Mehr ist es nicht. Dort, wo Schweizer Geld investiert wird, findet man nicht mehr einen typisch Schweizerischen Wert. Aber es gibt etwas, was wir Schweizer Förderer schätzen, eine individuelle Botschaft, die andere zur nachhaltigen Selbstbefragung anregt. Die kulturelle Schweiz ist dort, wo Schweizer Geld drin ist. Wir erarbeiten die Identität einer Schweizer Kultur, ohne ihre Konturen genau zu kennen. Wir erarbeiten sie als eine flexible und sich ständig verändernde Grösse, als eine Aufreihung von Werten, von denen wir Förderer überzeugt sind, dass sie für unser Leben und das von anderen hilfreich sind.

Das gleiche gilt für Europa. Es ist ein „Work in Progress“, eine Arbeit ohne Plan. Glücklicherweise. Ansonsten würde das Konzept einer Europäischen Identität (die sich nur in kulturellen Begriffen wiedergeben lässt) einfach das Konzept der nationalen Identitäten ersetzen. Deshalb ist die Diskussion um eine europäische Identität eine heuchlerische. Es ist ein weiteres Mal eine Diskussion, die abgrenzt statt integriert.

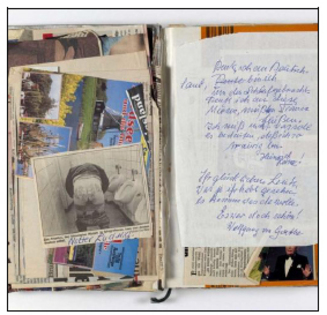

Christoph Büchel, Deutsche Grammatik, Fridericianum Kassel, 2008. Was ist schweizerisch an dieser Arbeit, was deutsch? Es ist starke persönliche Vision der Gegenwart, die durch den Betrachter noch persönlicher wird.

Noch vor fünfzig Jahren konstruierten wir uns durch Auswahl (und Ausschluss) eine kulturelle Identität. Und wir entsandten Künstler als Botschafter dieser einen und einzigen kulturellen Lebensweise. Heute verfertigen wir Montagen. Künstler sind längst nicht mehr Botschafter ihrer Nationen oder Supranationen. Sie sind nur noch Botschafter ihrer selbst. Indem wir sie unterstützen, erwerben wir uns das Recht (Copyright), dass wir Teile ihrer Kreation dem hinzufügen, was wir selbst die künstlerische Repräsentation unserer Vision eines (besseren) Lebens in der heutigen Welt nennen. Früher zimmerten wir ein Bild, heute öffnen wir Kanäle für das Verständnis. Oder für Missverständnisse (was uns aber nicht kümmert).

Es ist schon seltsam, dass jene, die sich für globales Denken, interkulturelle Toleranz und den ständigen Austausch stark machen – ich spreche von den Avant-Gardisten der 80er und 90er Jahre – die Legitimität, Fördermittel bereitzustellen (oder zu erhalten), auf Staaten oder Suprastaaten beschränken. Dieses ganze Wir-brauchen-keinen-Staat-Getue und die Freiheit der Kunst finden sofort ein Ende, wenn es ums Geld geht. Dann werden jene, die die feinste globalisierte Klinge führen, zu den feurigsten Verteidigern des alten Wertesystems. Erst vor kurzem unterstützte die Pro Helvetia einen Herausgeber von Schweizer Literatur, der von Deutschen finanziert wurde – was für ein Skandal. Erst vor kurzem lehnte die Pro Helvetia die Unterstützung der George Gruntz's Concert Jazz Band ab, da in ihr zu zahlreiche amerikanische Musiker spielen.

George Gruntz Concert Jazz Band, 2008

Wenn es um die Finanzierung von Projekten von Immigranten geht, dann können diese natürlich nicht mit den wirklichen europäischen Werten konkurrieren – weil sie nicht unsere wahrhaft europäischen Visionen einer Kultur verkörpern. Welche aber, seien wir ehrlich, der Vergangenheit angehören, da sie nur die Schauseite eines System der Segregation darstellen, das immigrierte Gemeinschaften und nicht-intellektuelle Schichten unserer Gesellschaft vom Manna der Subventionen ausschliesst.

Die Künstler haben ihre Rolle als Botschafter des Staates abgestreift. Jetzt müssen wir sie davon befreien, Botschafter für unser europäisches Elitedenken spielen zu müssen. Betrachten wir sie als Individuen. Vergessen wir ästhetische Konzepte und Kunst als soziale Interaktion und das ganze Blabla. Bedenken wir doch die ganze Spannweite des Ausdrucks, alt und neu, hart und weich, experimentell und traditionell. Jede Kunst – die zu Kultur wird, wenn sie ein wie auch immer geartetes Publikum erreicht – hilft den Menschen, sich selber zu erkennen. Das ist unsere Aufgabe: die Künstler dabei unterstützen, anderen neue Erkenntnisse zu verschaffen. Es braucht keine Nationen. Es braucht keinen politischen oder intellektuellen Überbau. Es braucht einzig die Sensibilität für Emotionen. Und ja, auch Geld.

(Übersetzt von Adi Blum)